~“分散・少額・安心”が新常識?クラファン型に集まる注目と期待~

タマキホーム株式会社(本社所在地:沖縄県那覇市、代表取締役社長:玉城 公之)は、不動産投資を行っている30~60代の男女を対象に、「不動産投資経験者の意識」に関する調査を実施しました。

企業や個人の資産形成の手段として「投資」がますます身近になる一方で、その選択肢は年々多様化しています。

中でも、不動産投資は株式や仮想通貨といったボラティリティの高い投資手法とは異なり、「安定性」や「資産保全」といった側面から着実に人気を集めてきました。

とはいえ、まとまった資金が必要というイメージから、未経験者にとってはハードルが高い存在であり続けているのも事実です。

近年では、少額から始められるクラウドファンディング型不動産投資も登場し、投資の入り口が大きく変わりつつありますが、実際の投資経験者はこれらの新しい選択肢をどのように捉えているのでしょうか。

そこで今回、不動産クラウドファンディングサービス『T's Funding』(https://tsfunding.jp/)を運営するタマキホーム株式会社は、不動産投資を行っている30~60代の男女を対象に、「不動産投資経験者の意識」に関する調査を実施しました。

調査概要:「不動産投資経験者の意識」に関する調査

【調査期間】2025年9月11日(木)~2025年9月12日(金)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,010人

【調査対象】調査回答時に不動産投資を行っている30~60代の男女と回答したモニター

【調査元】タマキホーム株式会社(https://tsfunding.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

不動産投資を選んだ理由1位は「安定した収益が見込めるから」!今後検討したい物件条件は「少額から始められ、機動的に資金を動かせるもの」

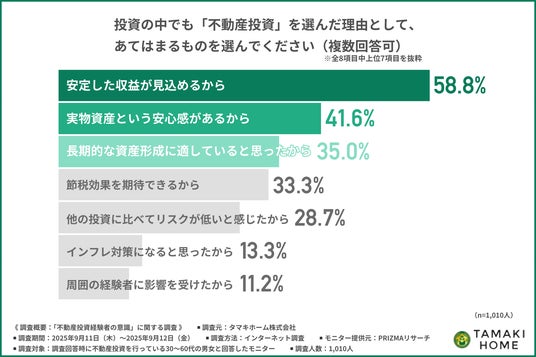

はじめに、「投資の中でも不動産投資を選んだ理由」について尋ねたところ、『安定した収益が見込めるから(58.8%)』と回答した方が最も多く、『実物資産という安心感があるから(41.6%)』『長期的な資産形成に適していると思ったから(35.0%)』と続きました。

不動産投資経験者が「安定した収益が見込める」ことを最も重視している背景には、景気の変動や金融市場の影響を受けにくいという、収入の安定性への期待があると考えられます。

株式や暗号資産のように価格変動の大きな投資対象と比べて、不動産は値動きが比較的緩やかで、実物資産としての担保性もあることから、資産の目減りリスクを抑えつつ、中長期的な利回りを期待できる点が支持されているのでしょう。

加えて、「実物資産という安心感がある」「長期的な資産形成に適している」といった項目が上位に挙がっていることからも、不動産が“持ち続けられる資産”として選ばれている傾向がうかがえます。

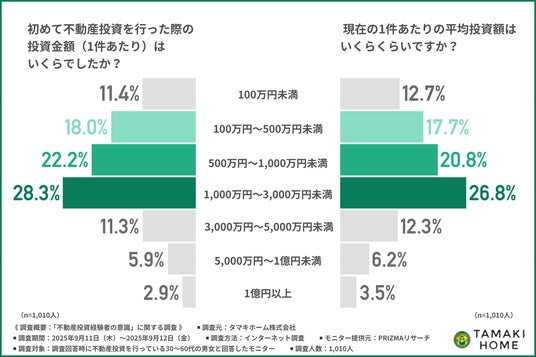

では、実際に不動産投資経験者は、最初にどのくらいの金額を投じて不動産投資をスタートしているのでしょうか。

「初めて不動産投資を行った際の投資金額」について尋ねたところ、『1,000万円~3,000万円未満(28.3%)』が最も多く、『500万円~1,000万円未満(22.2%)』『100万円~500万円未満(18.0%)』 と続きました。

初回の投資額として最も多かったのは『1,000万円~3,000万円未満』でした。資金に余裕がある方や、これまでに投資経験がある方の中には、はじめから大きな金額を使って本格的に取り組むケースがあるようです。

一方で、『500万円~1,000万円未満』の方も約3割、『100万円~500万円未満』の方も約2割を占めており、不動産投資が想像よりも低めの資金からスタートできる選択肢であることが示されています。

とくに、アパートを一棟購入することや、大規模開発の物件を購入するといったイメージを持っている方にとっては、比較的小規模な金額でも投資を始められるという実態は意外性を伴うものであり、参入の心理的ハードルを下げる要因になると思われます。

つまり、不動産投資は「少ない金額で気軽に始めたい方」から「大きな金額を使ってしっかり運用したい方」まで、それぞれの考え方やお金の状況に合わせて、始め方を自由に調整できる投資といえそうです。

では、初回の不動産投資を経て、現在はどの程度の規模で不動産投資をしているのでしょうか。

「現在の1件あたりの平均不動産投資額」について尋ねたところ、『1,000万円~3,000万円未満(26.8%)』が最も多く、『500万円~1,000万円未満(20.8%)』『100万円~500万円未満(17.7%)』と続きました。

現在の1件あたりの投資額として最も多かったのは『1,000万円~3,000万円未満』で、初回の投資時よりも投資額を増やしている方が目立ちます。この結果からは、実際に不動産投資を始めてみて「もっと規模を広げたい」「より高い収益を目指したい」と考えるようになった方が少なくないことがうかがえます。また、こうした変化は、投資による収益や経験を通じて判断に自信がついたことも背景にあると考えられます。

一方で、現在でも少額で投資を続ける方も多く、経験を積んだからといって必ずしも大きく投資するとは限らない点も興味深いところです。これは、投資家それぞれが「安全性を優先したい」「生活に負担をかけたくない」といった自分なりの判断基準を持っており、リスクの取り方や投資への向き合い方が一様ではないことを示している可能性があります。

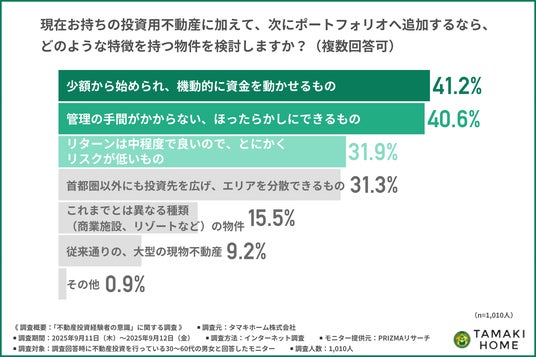

では、不動産投資経験者はどのような物件をポートフォリオに加えたいのでしょうか。

「ポートフォリオへ追加するならどのような特徴を持つ物件を検討するか」について尋ねたところ、『少額から始められ、機動的に資金を動かせるもの(41.2%)』が最も多く、次いで『管理の手間がかからない、ほったらかしにできるもの(40.6%)』『リターンは中程度で良いので、とにかくリスクが低いもの(31.9%)』と続きました。

追加で検討したい物件の特徴として「少額で始められる」「管理の手間がかからない」といった項目が上位に挙がったことから、多くの投資家が“管理の煩雑さ”や“資金の流動性の低さ”といった課題を意識していることがうかがえます。これは、すでに投資経験を持ち、実際の運用や管理における負担を体感しているからこそ、「次はもっと楽に、効率よく運用したい」と考える傾向が強くなっていると考えられます。

また、「リターンは中程度でよいので、とにかくリスクが低いもの」との回答も一定数を占めており、投資の“攻め”よりも“守り”に重きを置く投資姿勢が見られます。これは、金利や物価の変動、不動産価格の地域差など、将来予測の難しさが増す現代の投資環境において、着実性や安定性を重視する判断が増えていることの表れともいえるでしょう。

従来のように「一棟もの」や「大型物件」といった重厚な資産を持つことに価値を置く時代から、より軽やかで柔軟に扱える投資スタイルへと、投資家の意識が変化している様子がうかがえます。金額・管理負担・リスクコントロールといった観点を踏まえ、投資先を「資産」としてだけでなく、「戦略のパーツ」として位置づける視点が広がっている可能性もあります。

少額から始める不動産投資はメリットが多い?投資エリアの分散も重視されている

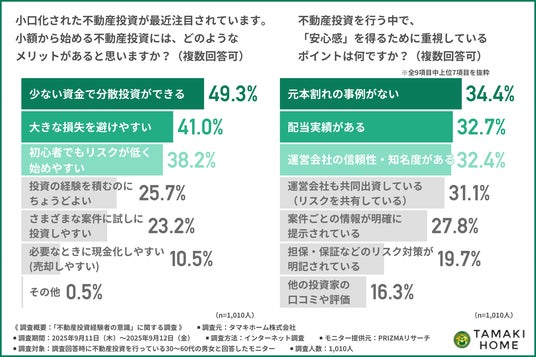

次は、近年注目されている小口化された不動産投資に対する評価を見ていきます。

「小額から始める不動産投資のメリット」について尋ねたところ、『少ない資金で分散投資ができる(49.3%)』が最も多く、『大きな損失を避けやすい(41.0%)』『初心者でもリスクが低く始めやすい(38.2%)』が続きました。

小口化された不動産投資において『少ない資金で分散投資ができる』という回答が最も多くなった背景には、不動産という高額で流動性の低い資産に対して、「一極集中のリスクを避けたい」という投資家の強い意識があると考えられます。

従来の不動産投資では、物件単位でまとまった資金が必要であったため、資産を一つの物件に集中せざるを得ない状況が多く、運用上の不安がつきものでした。そうした中で、小口化という手法は、ひとつの大きな物件を複数人で分け合うことでリスクの分散を可能にし、同時に複数の投資先に資金を分けるという柔軟な戦略を取りやすくしてくれます。

とくに『初心者でもリスクが低く始めやすい』『大きな損失を避けやすい』といった評価が高い点からも、未経験者にとって心理的・金銭的な負担の少なさが、大きな魅力となっていることがうかがえます。

では、安心して投資を続けるために、どのような要素が重要と考えているのでしょうか。

「不動産投資を行う中で、安心感を得るために重視しているポイント」について尋ねたところ、『元本割れの事例がない(34.4%)』が最も多く、『配当実績がある(32.7%)』『運営会社の信頼性・知名度がある(32.4%)』が続きました。

不動産投資において『元本割れの事例がない』ことを重視する声が最も多かったことからも、投資家がまず気にしているのは「資金を失わないこと」そのものであることがわかります。

多くの投資家にとって、不動産は長期間にわたって資金を預ける対象であり、かつ金額も大きくなるため、「想定外の損失」が精神的にも現実的にも大きなリスクとして捉えられていると考えられます。その中で、「配当実績」や「運営会社の信頼性・知名度」が重視されているのは、これまでの“実績”が将来の安心感につながると考える心理の表れともいえます。

とくに「運営会社も共同出資している」といった、投資家と同じ立場でリスクを背負う姿勢が評価されている点からは、一方通行の資金提供ではなく、「パートナーとしての信頼関係」を築けるかどうかが、投資判断の大きな基準になっていることがうかがえます。

次は、近年注目されている小口化された不動産投資に対する評価を見ていきます。

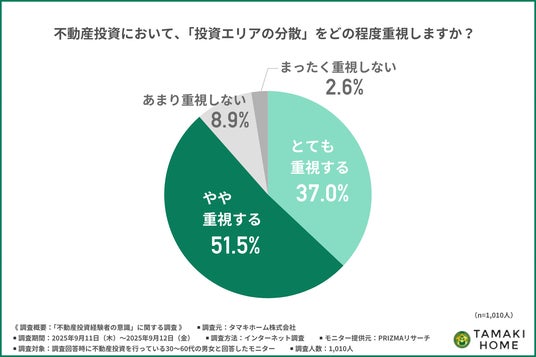

「不動産投資において、投資エリアの分散をどの程度重視するか」について尋ねたところ、『やや重視する(51.5%)』と『とても重視する(37.0%)』を合わせると約9割弱の方が投資エリアの分散を重視していると回答しました。

投資エリアの分散を『とても重視する』『やや重視する』と回答した方が約9割弱にのぼった背景には、不動産という“動かせない資産”だからこそ生まれる地理的リスクへの強い警戒感があると考えられます。

たとえば、災害や経済変動、人口減少といった地域特有のリスクは、ひとたび顕在化すると資産価値や収益性に直接影響を及ぼす可能性があります。

そのため、投資家は「立地が良いから」「利回りが高いから」といった単一の指標に依存せず、地域ごとの特性を見極めながらリスクを分散するという“実戦的な判断軸”を身につけているといえるでしょう。

とくに過去の運用経験から「同じ不動産でも地域によって成果が大きく異なる」ことを実感している層にとっては、エリア分散は保険であると同時に、戦略の一部ともなっているようです。

これまでの不動産投資の課題とは?クラウドファンディング型不動産投資なら解決できる?!

では、投資を続けていく上で、不動産投資経験者が感じている障壁はあるのでしょうか。

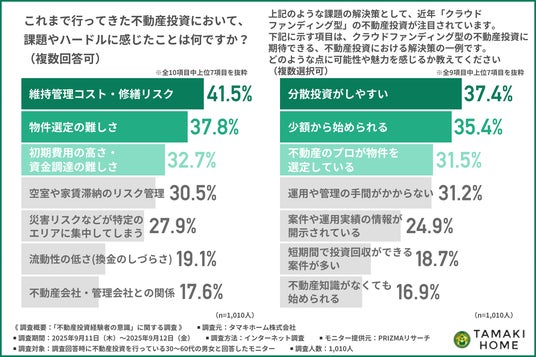

「不動産投資経験者が感じた課題」について尋ねたところ、『維持管理コスト・修繕リスク(41.5%)』が最も多く、『物件選定の難しさ(37.8%)』『初期費用の高さ・資金調達の難しさ(32.7%)』と続きました。

不動産投資経験者が感じている課題として、最も多く挙げられたのが『維持管理コスト・修繕リスク』でした。これは物件を所有し続ける以上、避けては通れない固定的な負担であり、収益性に直接影響する点からも、投資の継続性を左右する重要なポイントとなっているようです。

また、『物件選定の難しさ』は、物件の立地や構造、管理体制、法的要件など複数の要素を総合的に判断する必要があるため、たとえ経験があっても簡単には最適解にたどりつけない難しさがあると思われます。特に市場環境が変化する中では、過去の成功パターンが通用しない可能性が高いでしょう。

さらに、『初期費用の高さ・資金調達の難しさ』などは、どれだけ魅力的な物件があっても、購入までのハードルが高いという構造的な問題を反映しています。こうした現実をふまえると、不動産投資をより多くの方にとって持続可能な選択肢にするためには、物件の透明性向上や少額で始められる仕組みの普及、投資判断を支援する情報環境の整備などが求められているといえるのではないでしょうか。

では、こうした課題に対して、新たな投資形態であるクラウドファンディング型不動産投資はどう受け止められているのでしょうか。

「クラウドファンディング型不動産投資の期待できる魅力」について尋ねたところ、『分散投資がしやすい(37.4%)』が最も多く、『少額から始められる(35.4%)』『不動産のプロが物件を選定している(31.5%)』という回答が続きました。

従来型の不動産投資が抱えていた「高額な初期費用」「運用や管理の煩雑さ」「物件選定の難しさ」といった課題に対して、クラウドファンディング型不動産投資は、より手軽で柔軟な投資手法として注目されており、投資の間口を広げる仕組みとして一定の評価を得ていることがわかります。

とくに注目すべきは、これらのメリットが単に「便利だから」選ばれているのではなく、実際に経験者が直面してきた運用上の障壁を乗り越える手段として期待されている点です。資金面でも、運用面でも、自力では難しい部分を“分業”することで、「投資家のリスクや労力を軽減できるという構造」が、受け入れられる理由といえるでしょう。

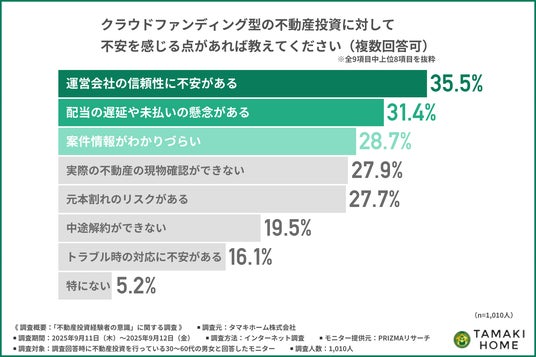

最後に、クラウドファンディング型の不動産投資に対して感じる不安はどんなものが挙げられるのでしょうか。

「クラウドファンディング型の不動産投資に対して不安を感じる点」について尋ねたところ、『運営会社の信頼性に不安がある(35.5%)』が最も多く、『配当の遅延や未払いの懸念がある(31.4%)』『案件情報がわかりづらい(28.7%)』と続きました。

この結果からは、クラウドファンディング型投資の「情報の見えにくさ」や「運営体制の不透明さ」が、投資家にとって大きな心理的障壁となっていることが読み取れます。不動産という高額で長期的な資産を扱う上で、運営会社の実績や信頼性に不安がある状態では、安心して資金を託しづらいと感じるのではないでしょうか。

また、配当の遅延や元本割れへの懸念は、クラウドファンディングという仕組みの「契約上の制限」や「中途解約の不可」といった柔軟性の欠如とも関係しており、自由度が低い点が不安要素につながっています。

さらに、実物の確認ができないことや案件情報が十分に開示されていない点は、従来型の不動産投資に比べて「コントロール感」が弱いと感じさせる要因となっているようです。

これらの傾向は、クラウドファンディング型が「新しい仕組み」であるがゆえの、制度設計上の課題ともいえるでしょう。信頼性を担保する情報提供のあり方や、万一のトラブル時の対応策について、投資家目線での改善が進めば、より安心して参入できる環境が整う可能性があります。

まとめ:経験者が求める「安心と柔軟性」の両立

今回の調査では、不動産投資経験者の意識に「安定性」と「選択の自由度」が強く表れていることが明らかになりました。

まず、不動産投資を選ぶ理由として最も多かったのは「安定した収益が見込めるから」であり、「実物資産という安心感」「長期的な資産形成に適している」も上位でした。これは、値動きが激しい株式などではなく、比較的安定した資産を求める心理が背景にあると考えられます。

投資のスタート額を見ると、「1,000万円~3,000万円未満」が最も多かったですが、500万円以下、100万円~500万円未満といった少額スタートの方々も多く、不動産投資は大金を持たない方でも参入可能な選択肢であることが示されました。現在の投資額でも同様の傾向が続いており、「経験を積んで規模を広げたい方」もいれば、「無理をしない範囲で続けたい方」も一定数いるようです。

ポートフォリオへの追加で求められている物件の特徴としては、「少額から始められる」「管理の手間がかからない」といった手軽さが重視されており、また「リスクを抑える」姿勢がより顕著に見られます。こうしたニーズは、従来型の大型物件重視からの変化を反映しているといえます。

さらに、小口化型投資が注目を集めているのも、これらの要望を満たす選択肢だからでしょう。「資金分散できる」「初心者でも始めやすい」などのメリットが挙げられている一方で、運営会社の信頼性、情報の透明性、元本割れのリスクなど、不安要素も同時に存在していることがわかりました。

沖縄の不動産のプロと始める 堅実な資産形成 『T’s Funding』 (ティーズファンディング)

『T's Funding』を運営するのは、1998年創業のタマキホーム株式会社です。沖縄県内で分譲マンション「ウィングシャトー」シリーズをはじめ、20年以上にわたり総合不動産業を営んできました。私たちは、皆様からお預かりした大切なご資金を、私たちが最も熟知するこの沖縄の地で、確かな価値へと育んでいきます。

■「運営会社の信頼性が不安…」

その声に、これまで培ってきた実績でお応えします

■「元本割れのリスクが怖い…」

その不安に、プロの共同出資でお応えします

私たちの特徴的な仕組みが「プロシェア不動産」です。これは、ほとんどのファンドにおいて、運営会社であるタマキホーム自身が全体の20%以上を共同出資するものです。さらに、万が一損失が発生した際には、まず私たちの出資分から先に負担される「優先劣後構造」を採用。皆様と同じ船に乗り、リスクを共有することで、「言うだけ」ではない本気のパートナーシップを築いてまいります。

■「不動産投資は、まとまった資金がないと無理…」

その常識を、一口10万円から変えていきます

今回の調査でも、経験者でさえ「初期費用の高さ」を課題に感じていることが明らかになりました 。『T's Funding』では、そのハードルを大きく下げるため、一口10万円から出資できるファンドを数多くご用意しています。

これにより、これまで資金面で一歩を踏み出せなかった方はもちろん、経験豊富な方がポートフォリオの一つとして、あるいは新しいエリアへの「お試し投資」として活用することも可能です。あなたの資産状況に合わせて、無理なく、賢く。それが私たちの提案する新しい不動産投資のカタチです。

■「これからの投資は、エリア分散が重要だ」 その戦略に、沖縄という選択肢を

経験者の約9割が重視する「投資エリアの分散」。首都圏だけでなく、成長可能性を秘めた地域への投資が、これからの資産形成の鍵を握ります。『T's Funding』は、沖縄の不動産を多く取り扱っています。沖縄の確かな経済成長と将来性を見据えた、プロ厳選の物件だけを皆様にお届けします。

あなたの資産運用に、「経験者が選ぶ、新しい安心」を。

まずは会員登録(無料)で、沖縄の未来を覗いてみませんか?

詳細・会員登録はこちら: https://tsfunding.jp/

お問い合わせ:https://tsfunding.jp/information/index

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ