急性心筋梗塞からどう命を救うか 迅速な治療体制の整備と医師の働き方に対する社会的な支援を提言

2025年5月15日

一般社団法人 日本心血管インターベンション治療学会

2024年4月より始まった「医師の働き方改革」から1年が経ちました。病院に勤務する医師の負担は軽減される一方、一部の医学領域では深刻な課題が顕在化しつつあります。一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会(理事長:上妻謙、以下CVIT)では、高い技術専門性を求められ、時間外救急の件数が多い緊急心臓カテーテル治療の提供体制が大きな危機に直面していると感じています。働き方改革を厳格に適用することで、現在の循環器救急の救命率を維持できない地域が続出することが強く懸念される今こそ、長期的なビジョンに基づいた計画的な再編が不可欠だと考えます。CVIT会員アンケートや治療現場の課題を顧みて、当学会より提言いたします。

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会

広報委員会 委員、レジストリー実務小委員会 J-PCIワーキンググループリーダー

京都大学医学部循環器内科 講師 山地 杏平

最新調査結果発表では重い症状を伴う「ST上昇型急性心筋梗塞」は年々増加

一刻も早い治療開始が命を救うカギ

CVITは、急性心筋梗塞に関する最新の調査結果を発表しました。なかでも重い症状をともなう「ST上昇型急性心筋梗塞」の患者数は年々増えており、2019年から2023年の5年間でおよそ2,250件も増加しています。日本の総人口は減少していますが、高齢者の割合は増えており、それに伴って心筋梗塞の患者数は今後も減る見込みがありません。さらに深刻なのは、カテーテル治療を受けた後に亡くなる方の数も増えていることです。2023年にはこの5年間で最も多くなり、死亡率は6.5%に達しました。特に注目すべきなのが、患者さんが病院に到着してから血流を再開するまでにかかる時間です。この時間が長引くと、死亡率は最大で約3倍にもなることが分かっており、一刻も早い治療開始が命を救うカギとなっています。

急性心筋梗塞の治療現場は過酷な労働環境

44%の医療機関は将来的に維持が難しいと感じている

では、このような緊急治療は誰が行っているのでしょうか? CVITの調査によると、多くの病院では、自宅で待機している医師が緊急の呼び出しを受けて対応しているのが現状です。常に病院にいる当直医師だけで対応できる施設は全体のわずか8%にとどまります。多くの医師が、週に1回以上の頻度で「いつ呼ばれてもすぐ駆けつけられる状態」にあるのです。さらに問題なのは、そうした緊急治療を行った翌日にも通常の診療にあたっている医師が多く、十分な休息が取れていないという実態です。アンケートでは、9割以上の医師が「代わりの休みが十分に取れていない」と回答しており、過酷な労働環境が医師の健康や医療の質に悪影響を及ぼしていることが懸念されています。働き方改革が進む中でも、医療の質を維持できていないと答えた医療機関は全体の10%、将来的に維持が難しくなると感じているところは44%にのぼります。とくに、医師が3人以下しかいない病院では、休みを取りたくても取れない現実があり、負担の偏りが問題となっています。

医師の年齢にも変化が見られます。若手と高齢の医師が治療を行う件数が増えており、経験豊富な中堅層の医師が不足しているという構造的な問題が浮き彫りになっています。しかも若手医師は都市部の大病院に集中しており、地方の病院では十分な人材を確保できない状況が続いています。心筋梗塞による死亡率の上昇は、決して見過ごせるものではありません。とりわけ地方の医療体制は危機的な状況にあります。どの地域でも安心して暮らせる社会を実現するために、迅速な治療体制の整備と、医師の働き方に対する社会的な支援が求められています。

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会 副理事長

岩手医科大学附属病院 病院長/

岩手医科大学 内科学講座循環器内科分野 主任教授 森野 禎浩

世界有数の急性心筋梗塞救命率を支える日本の医療体制

現在の我が国における急性心筋梗塞の救命率は、世界一といっても過言ではありません。急性心筋梗塞は、たとえ定期的に健康診断を受けていても、いつ誰に発症するか予測できない疾患です。この疾患の救命率が劇的に向上した背景には、カテーテルによる経皮的冠動脈インターベンション(PCI)ができる限り迅速に行われ、途絶した冠動脈血流を一刻も早く再開させる技術の進歩と普及があります。

我が国の特徴は、緊急カテーテル治療を直ちに受けられる病院が全国各地に分散して存在している点です。これは政策誘導や大きなグランドデザインの結果ではなく、都市部から地方に自然発生的に広まったものであり、各病院やカテーテル治療医、医療スタッフの不断の努力の賜物です。カテーテルによる再灌流治療は、わずか15分遅れるだけで確実に死亡率が上昇することが知られており、病院到着後90分以内の再灌流達成が治療目標とされています。我が国の医師や医療スタッフは、この目標に真摯に向き合い、大きな自己犠牲の下で高い達成率を維持しています。すなわち、「医療体制」そのものが急性心筋梗塞の治療成績を決定づけ、助かる未来を守ることと、この体制の維持・効率化を追究することは、ほぼ同義なのです。

医師の働き方改革で循環器救急システムの崩壊へ

労働時間の「見える化」で若手医師が敬遠

日本の心筋梗塞治療体制の固有の特徴は、治療医が3~4人以下の小規模施設が多いことです。多くの施設が、治療医の過剰な負担によって支えられてきました。しかし、令和6年から本格的に始まった医師の働き方改革により、診療時間が厳密に計上されるようになると、循環器救急の仕組みが成り立たない病院が増えてきています。そもそも自然発生的に形成された循環器救急システムであるため、法律に則って勤務時間を制限すると、後発地域から一気に崩壊していく危険があります。心筋梗塞の救命率は医療体制に強く依存しており、体制の普及によって地域の救命率は向上してきました。逆に、地域の診療体制が崩壊・悪化すれば、それに応じて近隣病院への搬送時間が延び、死亡率の上昇や壊死する心筋量の増加、ひいては救命後の長期的な心不全リスクの増大に直結します。

医師の働き方改革によって、現場の医師の負担は確実に軽減されている一方、一部の重要な医学領域では深刻な課題が顕在化しています。特に業務負担の大きい診療科では、労働時間の「見える化」により過酷な勤務実態が明らかとなり、若手医師の敬遠が進んでいます。その結果、美容外科を志望する医師が急増していることが報道などで広く知られるようになりました。実際、外科医を志望する医師の数は激減し、一部の地域では「絶滅危惧」とさえ言われています。問題は、外科手術のような高度技術を要する分野では、医師は一朝一夕には育たず、長年の研鑽が必要であることです。このままでは、十数年後には国内で手術を提供できる医療機関が激減することが懸念されます。

循環器内科の医師数が減少、緊急PCI医療の地域格差は拡大へ

急性心筋梗塞のように「時間」が治療成績を大きく左右する生命直結型疾患では、すぐ近くに治療可能な病院が不可欠です。特に、外科医と同様に高い技術専門性を求められ、時間外救急件数が多い緊急心臓カテーテル治療は、別格の存在です。この10年で総医師数は増加し、たいていの診療科では新しい医師数が増えていますが、志望者が明らかに減少しているのは外科、心臓血管外科、循環器内科の3診療科です。内科全体としては志望者が増加傾向にありますが、循環器内科だけは外科以上の減少が続いています。日本循環器学会の試算によると、このまま志望者減少が続けば、循環器内科医の平均年齢は著しく高齢化し、2030年には総数が減少に転じ、緊急医療の主軸となる50歳未満の医師数は2041年には2021年の約6割になると予測されています。さらに、総医師数は増えても、病院勤務医は過去10年ほぼ横ばいで、増加はクリニック勤務医に偏っています。CVITにおいても、新入会員数は2021年をピークに激減し、2024年には120人減の239人と、2021年比で約3分の2まで減少しました。人口減少時代に突入したとはいえ、高齢化の進行に伴い循環器疾患の需要は当面減らないと試算されています。このままでは、日本の循環器救急医療は一体どうなってしまうのでしょうか。急性心筋梗塞で助かる未来を保証できるのでしょうか。悲観的な地域が大幅に増加することは明らかです。

日本心血管インターベーション治療学会からの提言

経済的インセンティブやタスクシフト、若手医師に選ばれる環境づくりの具体策が必須

日本の多くの医療機関では、医師の待遇が診療科を問わず一律であることが、ワークライフバランスの良い診療科に志望者が集中する要因の一つになっています。やりがいや使命感といった曖昧な要素だけでは、若い世代の心を動かせない時代になっています。医師偏在対策が議論されていますが、循環器内科は地域偏在と診療科偏在という二重の問題を抱えています。平成28~30年の急性心筋梗塞に対する緊急PCI実施率と死亡率の相関を検討した結果、都道府県間の差は著しく、地域間格差が存在しています。地方でも県庁所在地の大規模施設の治療成績は東京都と遜色ないものの、超地方部では医療アクセスや医師数の脆弱さが治療成績に直結しています。ベテラン世代が引退すれば、循環器医不足が顕在化し、集約可能な地域は対応策がある一方、医療圏に1施設しか治療施設がない地域では、次第に緊急PCI医療の空白地帯が生じるでしょう。

助かる未来を維持するためには、循環器内科医の志望者を増やす取り組みが不可欠であり、もはや現場の自己努力だけでは解決できない段階に来ています。経済的インセンティブやタスクシフトをはじめ、若手医師に選ばれる環境づくりの具体策を、社会全体でともに考えていただければと思います。

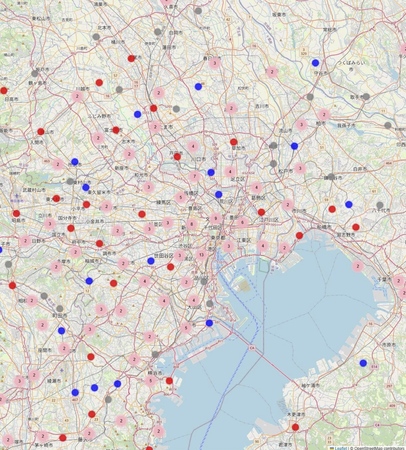

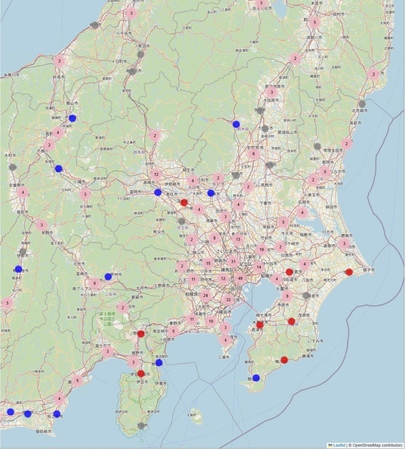

急性心筋梗塞のハザードマップ登場 一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会ホームページ内にて、心筋梗塞カテーテル治療可能施設検索システム「ハートマップ」2025年5月15日一般公開

CVITでは、心筋梗塞のカテーテル治療可能施設を探せる「ハートマップ」(https://map.cvit.jp)を作成し、学会ホームページ上にて2025年5月15日より公開します。急性心筋梗塞では、病院に着くまでの時間も非常に重要です。発症後できるだけ早く救急搬送され、病院到着から90分以内に治療が開始されることが理想とされています。そのためにも、どこで治療が受けられるのかを事前に知っておくことが大切です。

ハートマップ_関東イメージ

ハートマップ_関東イメージ

この地図では施設所在地、CVIT会員数、専門医・認定医数が検索可能です。「胸痛」などの際に、どの病院に受診すべきかをあらかじめ決めておくことで、発症から治療までの時間短縮に役立つとともに、自分の命を自分で守る意識づけの提案も目的のひとつとして考えています。さらに、地域の医療供給体制を可視化することで、住民や地域行政の皆様にも、その地域の医療課題に関心を持っていただきたいと願っています。

【一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会について】

心血管疾患患者に対する有効かつ安全なカテーテル治療の開発と発展、及び臨床研究の推進とその成果の普及をもって、診断治療技術の向上と学術文化の発展に資することにより、心血管疾患の予後改善の責務を広く社会に果たすことを目的に設立されました。会員数12,000人を超える、心血管カテーテル治療を代表する団体です。