クレームやインシデント対応に追われる現場で、属人化を防ぐ仕組みと人事評価制度の可視化が定着率を左右する鍵に

株式会社保科製作所(所在地:東京都文京区、代表取締役:保科 光輝)は、クリニックで働く看護師・看護助手・医療事務・受付・事務補助を対象に、「クリニックの業務環境による働き手の満足度」に関する調査を実施しました。

限られた人員で多様な業務を担うクリニックでは、診療以外のバックヤード業務や人事評価制度の在り方が、働きやすさや職場への納得感にどのような影響を及ぼすのかが注目されています。

在庫管理や書類対応の負担、公正な評価の有無によって現場の実感にどのような違いがあるのかを明らかにすることで、職場改善の手がかりが得られる可能性があります。

そこで今回、株式会社保科製作所(https://www.hoshina.co.jp/)は、クリニックで働く看護師・看護助手・医療事務・受付・事務補助(以下、スタッフ)を対象に、「クリニックの業務環境による働き手の満足度」に関する調査を実施しました。

調査概要:「クリニックの業務環境による働き手の満足度」に関する調査

【調査期間】2025年7月29日(火)~2025年7月31日(木)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,016人

【調査対象】調査回答時にクリニックで働く看護師・看護助手・医療事務・受付・事務補助と回答したモニター

【調査元】株式会社保科製作所(https://www.hoshina.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※この調査の内容は、あくまでクリニックで働く看護師・看護助手・医療事務・受付・事務補助の方を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

調査対象者が勤めるクリニックの主な診療科

今回調査に協力してくださった方が勤めるクリニックの主な診療科について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『内科(40.4%)』『消化器内科(14.8%)』『循環器内科(13.9%)』

『小児科(11.1%)』『呼吸器内科(10.3%)』『整形外科(10.3%)』

『皮膚科(9.9%)』『神経内科(7.3%)』『精神科(6.8%)』

『婦人科/産婦人科(5.5%)』『外科(4.9%)』『眼科(4.7%)』

『心療内科(4.4%)』『耳鼻咽喉科(4.2%)』『泌尿器科(3.9%)』

『脳神経内科(3.8%)』『美容外科/美容皮膚科(3.7%)』『脳神経外科(3.4%)』『放射線科(2.9%)』『消化器外科(2.7%)』『アレルギー科(2.5%)』

『その他(6.3%)』

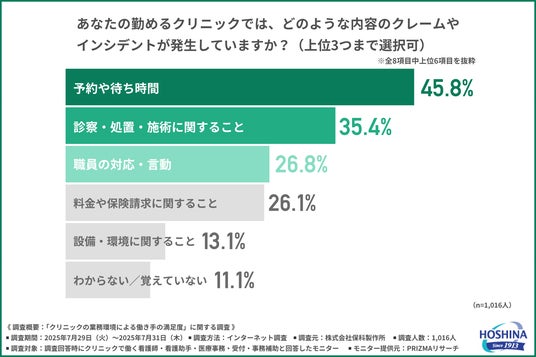

クリニックにおけるクレーム発生源は「予約・待ち時間」が最多、対応体制は規模で差が明確に

はじめに、「あなたの勤めるクリニックでは、どのような内容のクレームやインシデントが発生しているか」と尋ねたところ、全体で『予約や待ち時間(45.8%)』が最多となり、『診察・処置・施術に関すること(35.4%)』『職員の対応・言動(26.8%)』となりました。

クリニックの現場では、「予約・待ち時間」「診察関連」「職員の対応」への不満が上位に挙がっており、患者の期待値とのギャップがトラブル要因となっているようです。

特に、「待ち時間」や「予約トラブル」は、業務フローの最適化が不十分な現場では繰り返し発生する問題であり、業務支援ツールの導入やスタッフ教育が求められる分野といえます。

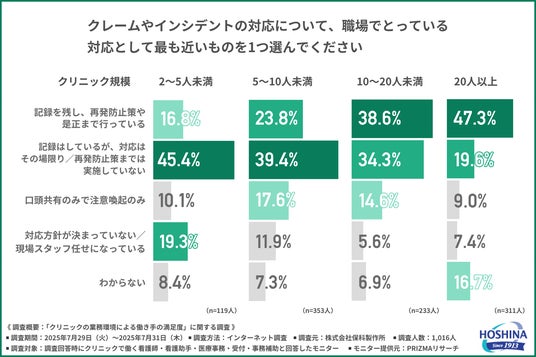

では、そうしたクレームやインシデントにはどう対応しているのでしょうか。

クリニックの規模別に見ていきましょう。

「クレームやインシデントの対応について、職場でとっている対応」について尋ねたところ、『記録を残し、再発防止策や是正まで行っている』の回答が最も多かったのは『20人以上(47.3%)』のクリニックとなりました。

クリニックの規模が大きくなるにつれて対応のレベルが上がっている傾向が見られます。

一方、『記録はしているが、対応はその場限り/再発防止策までは実施していない』は、クリニック規模が小さいほど回答の割合が高い結果となりました。

形式的な記録に留まり、改善策の実行には至っていないケースが多いことは、再発防止やスタッフ教育の面でも大きな課題といえますが、スタッフにとって『負担』となっているのは、どのような点でしょうか。

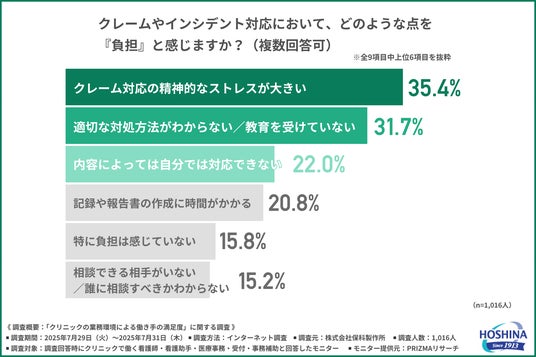

「クレームやインシデント対応において、どのような点を『負担』と感じるか」と尋ねたところ、全体で『クレーム対応の精神的なストレスが大きい(35.4%)』が最多になり、『適切な対処方法がわからない/教育を受けていない(31.7%)』『内容によっては自分では対応できない(22.0%)』となりました。

適切な対応方法がわからない状態で業務を担うストレスが浮き彫りとなりました。

相談体制が不十分であることや、一貫性のない対応方針が現場の混乱を助長している可能性もあります。

このような状況は、人材流出にも直結するリスクが潜んでいるといえるでしょう。

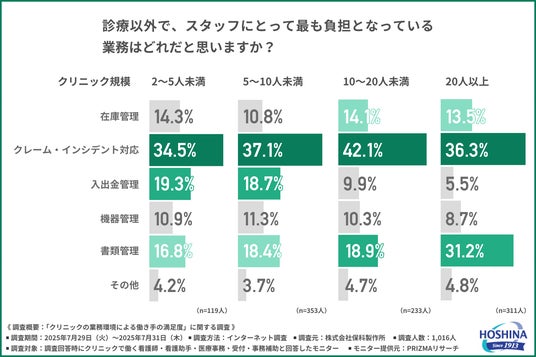

では、診療以外でどのような業務が最も負担となっているのでしょうか。

「診療以外で、スタッフにとって最も負担となっている業務」について、クリニックの規模別に尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

いずれの規模においても『クレーム・インシデント対応』が最多となり、日常業務の中で、最も精神的・時間的にリソースを取られていることが明確になりました。

クレーム・インシデント対応は、スタッフのパフォーマンスや満足度に強く影響しているといえそうです。

『書類管理(同意書や患者との契約関連書類など)』は『20人以上(31.2%)』で特に高く、小規模クリニックでは2割以下にとどまりました。

規模が大きくなるほど、患者数や契約書類の種類が多くなることに加え、煩雑な手続きの集約と管理が現場に委ねられている実態が背景にあると考えられます。

「定期的な面談+評価基準」でスタッフの満足度が顕著に向上、一方「制度なし」では不満が7割超に

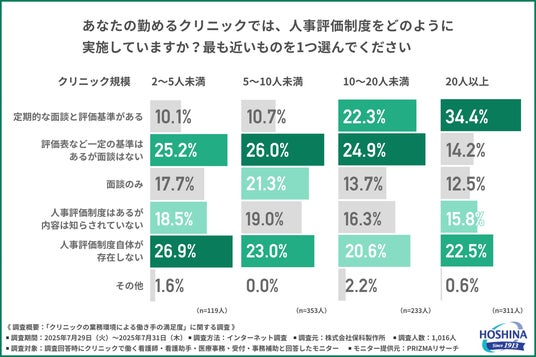

次に、スタッフの満足度に大きく影響する人事評価制度についてうかがいました。

「人事評価制度の内容とその実施状況」について尋ねたところ、クリニック規模別で以下のような回答結果になりました。

『定期的な面談と評価基準がある』と回答した方が最も多かったのは『20人以上(34.4%)』のクリニックでした。これに対し、『10~20人未満(22.3%)』『5~10人未満(10.7%)』『2~5人未満(10.1%)』と、規模が小さくなるほど割合は下がる傾向が見られました。

クリニックの規模が大きくなるほど、人事評価制度が「面談+評価基準」の形で明確に整備されていることがわかります。

マネジメント層とスタッフの距離が一定程度ある規模だからこそ、制度化の必要性が高まる構造が影響しているのかもしれません。

一方で、2~10人未満のクリニックでは、「面談のみ」や「評価基準はあるが面談はない」といった形式が多く、評価の実感が得にくい中間的な運用が主流のようです。

また、「人事評価制度はあるが内容は知らされていない」や「人事評価制度自体がない」の回答は規模の大小にかかわらず一定数存在しており、人事評価制度の有無以上に「制度の認知・理解」が現場で進んでいないことも明らかになりました。

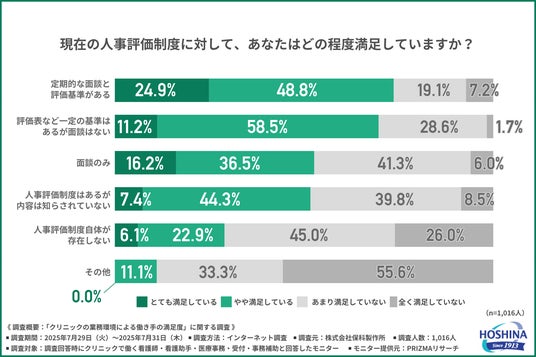

次に、現在の人事評価制度に対する満足度について、人事評価の実施制度別に見ていきましょう。

「現在の人事評価制度に対する満足度」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『とても満足している』の回答は、『定期的な面談と評価基準がある(24.9%)』が最も高く、他の評価形態を大きく上回りました。一方で『人事評価制度自体が存在しない(6.1%)』『人事評価制度はあるが内容は知らされていない(7.4%)』といった職場では、満足度は著しく低い傾向にありました。

また、『全く満足していない』の回答は、『人事評価制度自体が存在しない(26.0%)』の割合が最も高く、人事評価制度の有無が満足度と密接に関係していることが示されました。

そこで、満足している・満足していない理由について詳しくうかがいました。

■現在の人事評価制度に満足している、していない理由とは?

【とても満足している/やや満足している】

・自分の希望通り、仕事ができている(40代/女性/看護師)

・対応に個人差がある(50代/女性/医療事務)

・定期的な面談や日頃の会話からもスタッフや管理者が互いに意見を交わし、クレーム対応もしてくれる(50代/女性/看護師)

【あまり満足していない/全く満足していない】

・評価がしっかりされていない(30代/女性/医療事務)

・どのように自分が評価されているのかわからない(30代/女性/医療事務)

・昇給など曖昧(50代/女性/看護師)

人事評価制度への満足・不満の分かれ目は、「納得感」と「透明性」にあるようです。

満足している方の多くは、日々の対話や面談を通じて評価の過程が見えることに安心感を持っており、意見交換の機会や管理者の対応姿勢も信頼に繋がっていることがわかります。

一方、不満の声では「評価基準が不明」「昇給の仕組みが曖昧」といった訴えが目立ち、形式的な制度運用ではスタッフの納得感を得にくいことが浮き彫りになりました。

評価結果そのものだけでなく、どう評価されたかの説明と一貫した運用こそが、満足度向上の鍵となりそうです。

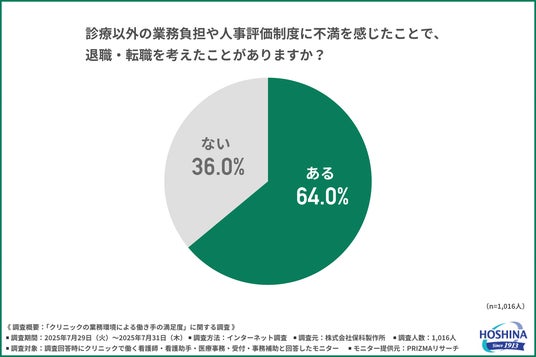

では、そうした業務負担や人事評価制度への不満は、どの程度退職意向に影響しているのでしょうか。

「診療以外の業務負担や人事評価制度に不満を感じたことで、退職・転職を考えたことがあるか」と尋ねたところ、約6割が『ある(64.0%)』と回答しました。

不透明な人事評価制度と、精神的・時間的負担の大きい業務が積み重なることで、職場への帰属意識が損なわれるケースが多いようです。

特に、人事評価制度の説明不足やクレーム・インシデント対応への支援体制の不備といった構造的問題は、個々の努力だけでは解消しにくく、離職を選ぶ要因となるのは必然といえます。

スタッフに求められている管理ツールの機能とは?医師との比較で見える優先順位の違い

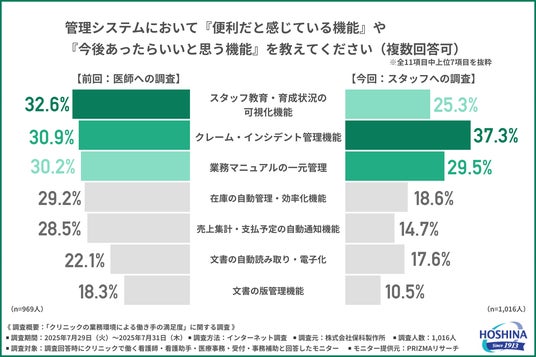

前回、開業医を対象に調査を実施した、「医師の診療以外の業務負担」に関する実態調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000160118.html)では、「管理システムにおいて『便利だと感じている機能』や『今後あったらいいと思う機能』」について、『スタッフ教育・育成状況の可視化機能』『クレーム・インシデント管理機能』『業務マニュアルの一元管理』を求める医師が多く見られました。

では、クリニックで働くスタッフの方はどのような考えなのでしょうか。

「管理システムにおいて『便利だと感じている機能』や『今後あったらいいと思う機能』」について尋ねたところ、『クレーム・インシデント管理機能(37.3%)』が最多となり、『業務マニュアルの一元管理(29.5%)』『スタッフ教育・育成状況の可視化機能(25.3%)』となりました。

前回の「医師への調査」と今回の「スタッフへの調査」を比較すると、『クレーム・インシデント管理機能』と回答した方の割合が今回調査の方が多い結果になりました。

これは、現場にクレーム対応の精神的・運用的な負担がかかる中、その内容を共有・管理する体制の重要性が一層認識されてきた結果と考えられます。

一方で、『スタッフ教育・育成状況の可視化機能』は医師よりも回答割合が低いようですが、まずは「クレームを防ぐ仕組みの整備」が現場の喫緊の課題と捉えられている可能性があります。

また、『業務マニュアルの一元管理』は前回と同様に一定のニーズがあり、業務の属人化に対して、医師もスタッフも課題を感じていることが浮き彫りになりました。

現場の心理的安全性や再発防止体制の強化が急務であるという認識が、システム機能への優先度にも反映されているといえるでしょう。

まとめ:「クレーム・インシデント対応」の重圧と人事評価制度の不透明さが、クリニックのスタッフの働きがいを削る要因に!

今回の調査で、クリニックの現場で働くスタッフが、診療以外の業務負担や人事評価制度運用の不透明さに強い課題意識を抱えていることが明らかになりました。

診療科構成の多様性や業務範囲の広さにより、スタッフは日々さまざまな業務に対応していますが、そうした中で最も大きな負担として挙げられたのが「クレーム・インシデント対応」でした。

「精神的ストレス」と「対応方法の不明確さ」が、スタッフにとって深刻な悩みとなっているようです。

クレーム・インシデントへの対応体制については、クリニックの規模が大きくなるほど仕組みが整備されている傾向がありましたが、小規模クリニックでは再発防止まで至っていないケースが多く見られました。

対応フローや教育体制が不十分なまま、現場の判断に委ねられている実態が見られ、これは業務効率だけでなく、職場の満足度や定着率にも影響を与える構造的な課題といえます。

また、人事評価制度についても、制度の有無や内容の理解度によってスタッフの満足度に大きな差が出ていました。

評価基準があり面談も実施されている職場では「満足している」との回答が多かった反面、「人事評価制度の内容が知らされていない」「存在していない」といった職場では不満の声が目立ち、人事評価制度の有無が職場満足度に直結していることが浮き彫りになりました。

実際に、診療以外の業務負担や人事評価制度への不満を理由に退職・転職を検討した経験があると答えた方は全体で約6割にのぼり、これらの構造的な課題は人材の定着にも影響を及ぼしているといえます。

そのような背景から、スタッフが求める管理システムの機能として「クレーム・インシデント管理機能」や「業務マニュアルの一元管理」「スタッフ教育・育成状況の可視化機能」が挙げられ、業務の属人化を防ぎながら、現場で実効性のある仕組みを求めていることが明らかになりました。

スタッフの定着や質の高いサービス提供を実現するためには、日常業務の支援だけでなく、人事評価制度運用の透明性と信頼性を高める仕組みづくりが不可欠といえるでしょう。

クリニックの業務管理ツールなら「Mitsumarron(TM)(ミツマロン)」

今回、「クリニックの業務環境による働き手の満足度」に関する調査を実施した株式会社保科製作所(https://www.hoshina.co.jp/)は、開業から日々の運営までをトータルでサポートする支援サービス「Mitsumarron(TM)(ミツマロン)」(https://hoshina.co.jp/mitsumarron/)を運営しています。

運営支援システムMITUMARRON(TM)の主な機能の一つである「安全・品質プラットフォーム」でクレーム・インシデント対応・スタッフの人事評価も強力にサポートします。

■Mitsumarron(TM)(ミツマロン)とは

Mitsumarron(TM)(ミツマロン)は、「クリニックの未来を支えるシステム」として、開業から日々の運営までをトータルでサポートする支援サービスです。

112年の歴史を持つ医療用品メーカー保科製作所が、現役医師の声をもとに共同開発。

医療現場のリアルな課題に寄り添い、使いやすさと現場での信頼性を追求しました。

クリニックのDX化が遅れるなか、院長自らが在庫管理や集患対応など多くの業務を抱え、診療や研究に集中できない現状があるなか、業務効率化と負担軽減を実現します。

【特徴】

1.運営支援システム

必要な研修がすぐわかり履歴も追える教育記録システム、日々の記録が成長を見える化する行動目標管理、将来的にはAIが最適な対応策案を提案し、過去の事例を蓄積し再発防止策まで一連で管理できるクレーム・インシデント管理、業務の属人化を防ぎ必要なマニュアルをすぐ探せる業務マニュアル管理、GS1データバーに対応した在庫管理・電帳法完全対応のAI-OCRを活用した入出金管理・シフト管理・同意書等の文書管理、QRコードに対応した機器管理・名刺管理、マーケティング支援、日々の運営に必要な20種類以上の機能が標準搭載されています。それぞれの機能が単独で動くだけでなく、データや操作がスムーズにつながることで、

「同じ情報を何度も入力する」

「別システムを行き来する」

といった無駄や混乱を大幅に削減します。

すべての業務が一元化され、“システムがつながる”ことの快適さを実感できます。

2.デジタルサイネージ

大画面サイネージ用モニタやオリジナル動画作成を含むすべてがセット。

設置後すぐに運用を開始でき、追加の機器購入や複雑な設定作業は不要です。

さらに、サブスクではないため月額費用が発生せず、ランニングコストを抑えて運用できます。

コンテンツ管理もシンプルで、クリニックの情報やお知らせを手軽に更新可能。

院内の案内効率を向上させ、患者様へのスムーズな情報提供を実現します。

3.インフラ構築・業務環境整備サポート

クリニックに最適な高性能PCやプリンタなどのIT機器を厳選し、現地環境に合わせた設置・設定・動作確認を丁寧に実施。無線/有線LANも現地調査の上、最適なネットワークを構築します。さらに、遠隔・オンサイトのサポート体制でトラブル時も安心です。

加えて、診察券・職員証・封筒など印象を左右するツールのデザインから印刷・納品までワンストップで対応。非接触ICカードによる職員証発行や、勤怠・入退室管理との連携も可能です。

詳細を見る

■Mitsumarron(TM)(ミツマロン):https://hoshina.co.jp/mitsumarron/

■お問い合わせURL:https://hoshina.co.jp/mitsumarron/contact/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ