防災BOOK・平和絵本・手作り教材を海外の学校へ送る往還型学習「世界とつながる学び」

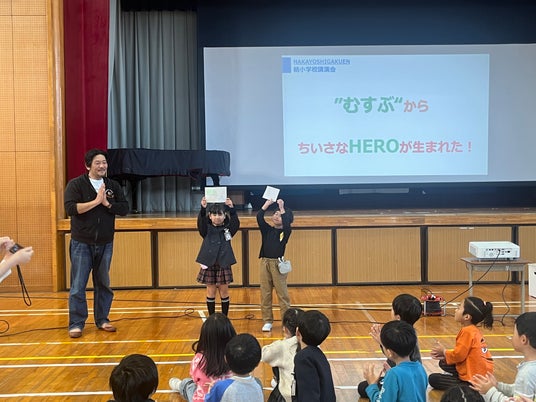

2025年10月30日、岐阜県安八町立 結小学校で、特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト(代表:中村雄一)による「世界とつながる学びプロジェクト」講演会と全校発表会が行われました。本プロジェクトは経済産業省「探究・校務改革支援補助金」の事業採択を受け、全国50校で展開している“往還型グローバル探究学習”です。

自分たちの行いが世界を動かす実感を学ぶ結小学校児童たち

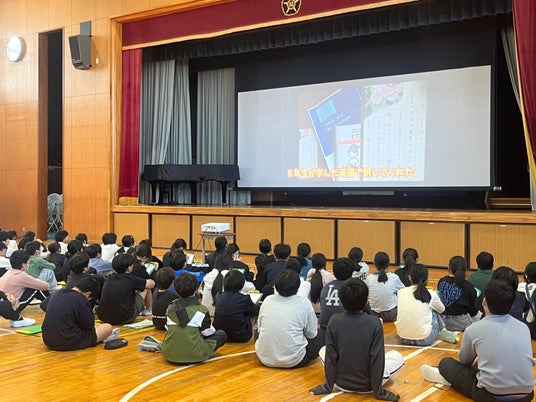

結小学校では、今年6月の初回講演をきっかけに、1年生から6年生まで全学年が「自分たちの授業の成果を、世界の誰かの役に立つ形にする」という共通ゴールを持って学びを進めてきました。今回の発表会では、各学年の取り組みが「この冬、実際に海外の現場で使われるもの」として全校に共有され、12月からの国際実装に向けた準備が大きく前進しました。

なかよし学園は、子どもたちがつくったもの/考えたものを世界の現場に届け、現地の反応(手紙・写真・動画・メッセージ)を学校に戻す循環を「CoRe Loop(Co-create & Return Loop)」と呼んでいます。結小はすでにこの循環を学校全体で実装し始めており、学びが「世界につながっている」という実感を、子どもも教員も同時に手にしつつあります。

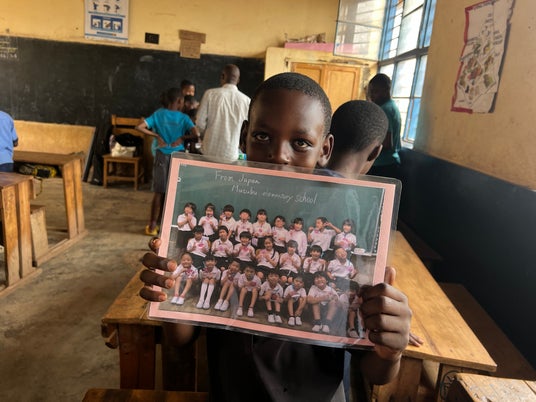

ケニアやルワンダから届いた手紙を手渡す

戦後80年の日本の歴史を世界平和に役立てる

世界を舞台に気持ちを届けた児童たちは現地からのお手紙を大切に受け取った

【1年生】アサガオからはじまる国際協力

1年生は理科・生活科でアサガオを育て、咲いた花びらを丁寧に集めて手作りのしおり(栞)にしました。このしおりは、なかよし学園のルワンダでの教育支援授業に実際に持ち込まれ、現地の子どもたちの教材として使われました。

今回の講演では、「タネをまいた」「花が咲いた」「しおりになった」「ルワンダで使われた」という一連の流れを動画で1年生に見せながら、“あなたのアサガオがアフリカで誰かの学びを支えた”ことを具体的に伝えました。担任の先生は「『世界とつながる』という言葉より、“君の花が旅をしたんだよ”と見せられたことが決定的だった。子どもの表情が一気に変わった」と話します。1年生の段階から「世界とつながる」という経験を、言葉ではなく手応えで残すことを目的としたアプローチです。

ルワンダの教室に結小学校からの笑顔のタネが届く

結小から届いたメッセージカードを喜ぶルワンダキガリの生徒

アサガオのしおりは一人一人にプレゼントした

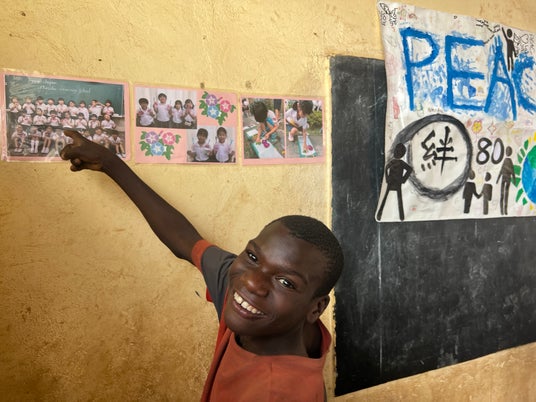

教室に展示されたポスターから「日本」を学ぶ生徒たち

【2年生】おもちゃは“支援物資”じゃなく“友だちへのプレゼント”

2年生は、身近な素材でおもちゃをつくるワークに取り組みました。「ゴミから作る」「安い材料で工夫する」という発想ではなく、「自分が本気で楽しいと思うものを、世界のお友だちにも届けたい」という視点で開発しているのが大きな特徴です。

中村雄一代表が前回の講演の中で伝えたのは「かわいそうだからあげるものではなく、“自分が楽しいと思ったから一緒に遊ぼう”というものを届けよう」というメッセージ。子どもたちはそれを素直に受け止め、グループごとに“自分たちが誇れるおもちゃ”を設計しました。

今後、2年生自身が「おもちゃで遊ぶ会」を校内で主催し、本当に面白いかどうかを自分たちで検証したうえで、選ばれたおもちゃを12月以降、なかよし学園がアジアや中東やアフリカの授業で使う計画です。担任教諭は「“世界の子どもを助ける活動”というより、“一緒に遊びたい相手がいる”という感覚になってきている。これはすごい変化」と語りました。

各グループの作成した「おもちゃ」を報告する2年生たち

それぞれが創意工夫を凝らした作品を完成させた

1年生に「おもちゃで遊ぶ会」をアナウンスする2年生

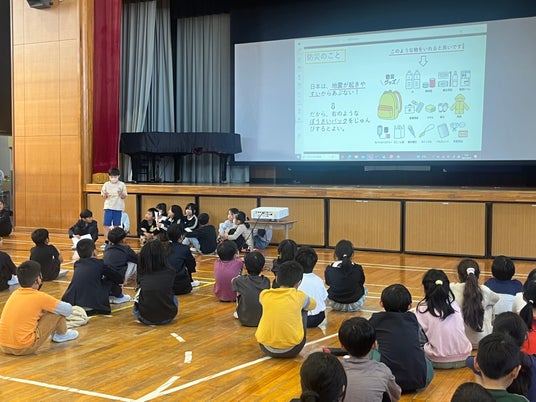

【4年生】安八町の防災を、世界の防災に

4年生は総合的な学習の時間で「防災」を探究しました。テーマは“ものがない状況でも、どう命を守るか”。防災バッグの必要性を調べるだけでなく、新聞紙でつくるスリッパ、ペットボトルでつくる簡易シャワーなど、限られた資材で工夫できる実用的なアイデアを自分たちの手で形にしました。

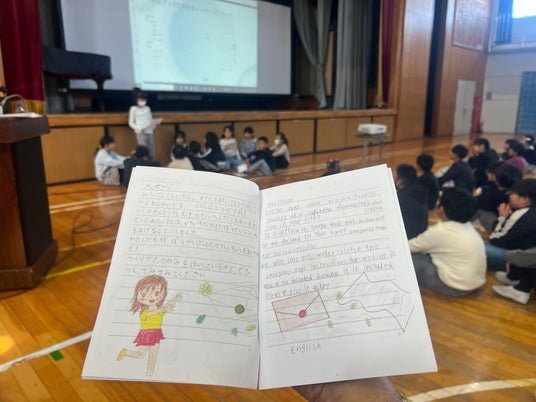

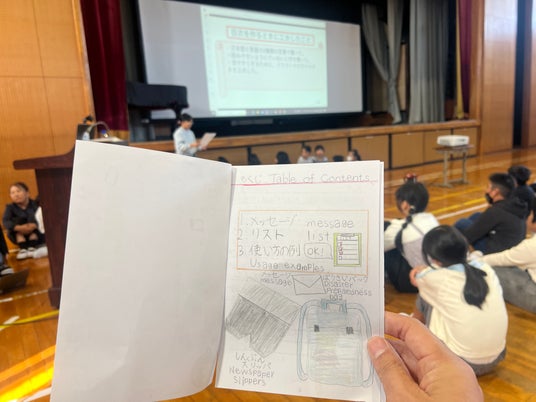

さらに、「防災BOOK」を日本語と英語でまとめ、避難のときに必要なものや身を守る方法を、海外の子どもたちや避難者にも伝えられるように工夫しました。これは「災害は国や言語が違っても、命を守るという意味では同じ」というメッセージを、子ども自身の言葉で届ける取り組みです。

4年生が作成した「防災BOOK」。日本語英語表記で海外実装を想定して作った

なかよし学園は、2021年にコンゴ民主共和国で起きた大規模な火山災害の現場で、日本の防災ノウハウを使い避難生活支援を行った経験をもっています。この知見を踏まえ、結小4年生の「防災BOOK」や防災アイデアは、今後ルワンダや南スーダンなどの授業でも活用される予定です。

日本が災害大国であることから防災を世界に教えられる国という自覚を持つ

防災バックで災害に「備える」発送を学ぶ児童たち

防災バックの作り方を絵本で説明する。言語は日本語英語表記でグローバルに

【5年生】安八のお米を世界へ

5年生は、毎年地元の方の協力の元、お米作りを行なっています。今回の世界とつながる学びでは収穫したお米で世界に食糧支援を行う予定です。5年生担任の佐々木健斗 教諭はこう振り返ります。

「世界の“本当に起きていること”を聞いたことで、5年生の子どもたちの学びは一気に変わりました。『困っている人の役に立てるかもしれない』と相手を意識した瞬間、お米作りの学習に対して取り組む熱量がまったく違ってきました。正直、社会の教員である私自身も“世界のことを自分は見てこなかったな”と気づかされるくらい、心にガツンと来ました。ここからは、子どもたちと一緒に“自分たちにできること”を本気で形にしていきたいと思っています。」

【6年生】「平和を願う」から「平和をつくる」へ

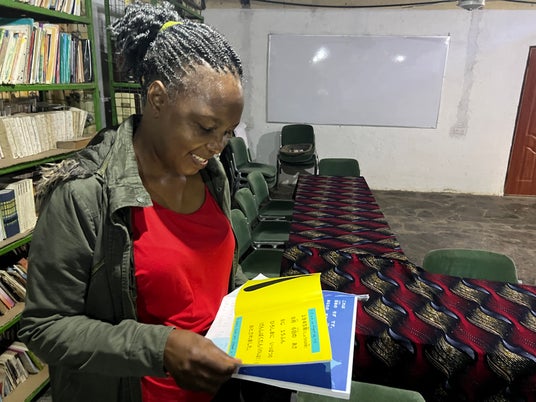

6年生は「Peace Batonプロジェクト」に参加し、平和学習絵本『はじめてのヒロシマ』を自分たちのことばで翻訳・再編集。イラストやメッセージを添えた冊子としてまとめ、ケニア・シリア・ルワンダに届けました。

これは、広島・長崎の記憶を“日本の歴史”として学ぶだけで終わらせず、「いま危機の中にいる地域に、平和の思いを手渡す」という形に変換した実践です。現地では、この冊子が「平和ってなんだろう?」を話し合う授業のきっかけになり、子どもたち自身の言葉で平和を語るワークへ発展しました。

6年生は同時に、公民(行政・福祉)の学習を通じて、「社会はどうやって人を支える仕組みになっているのか」「戦争を起こさない社会はどうつくれるのか」という問いにも取り組んでいます。教室で学んだ“制度としての福祉”と、海外で起きている“生きることそのものが難しい現実”が一本の線でつながり、平和は「願うもの」ではなく「自分たちがつくるものだ」という認識に変わりつつあります。

世界各国の人々が広島の原爆から平和を学ぶ

ケニアモンバサの小学校に寄贈された「はじめてのヒロシマ」

ケニアキスムの学校での平和授業に活用される

子どもたちが「ヒロシマ」の歴史から平和を学ぶ

シリアアレッポ大学で行われた平和学習でも「はじめてのヒロシマ」が活用される

「先生が驚く成長」が起きている

中野由美 校長先生は、今回の取り組みをこう評価します。

「現実の世界に、自分たちが飛び込むことで、子どもたちの実感がまったく変わりました。これまでは“学びが社会とどうつながるか”が見えづらい時もあったのですが、現地の映像や声を一緒に見ることで『自分の作ったものが誰かを助けている』『誰かを笑顔にできた』ということが子どもたちの中で具体化した。教員の私たちも驚くくらいでした。この“誰かを喜ばせることができた”という実感は、その子の将来にとって確実に糧になると感じています。」

校長はさらに「一人一人の今の学びが、将来の生き方にそのままつながる」という視点を強調し、結小のこれらの取り組みを、学校全体の教育方針として継続する意向を示しました。

実際に自分たちの学びを活かすことで世界が変わることを学んでいる結小児童たち

12月から海外実装 → “里帰り”で全校共有へ

結小の各学年が生み出した教材・作品・アイデアは、12月から順次、なかよし学園が活動するカンボジア・シリア・南スーダンなどで実装されます。現地での使用の様子や感謝のメッセージ、写真・動画などは後日、結小学校に“里帰り”し、全校児童に共有される予定です。

なかよし学園 代表・中村雄一は、発表会の中で児童にこう伝えました。

「平和は“願うもの”から“行動するもの”に変わっています。君たちはもう、誰かを守る力・誰かを笑顔にする力を持っている。その力は世界とちゃんとつながっている。」

結小学校は、支援を“してあげる”活動ではなく、「同世代の“ともだち”とつながる」「自分の町の知恵を世界で役立てる」というかたちで、1年生から6年生までが当事者として立ち上がるモデルを、学校ぐるみで実現しつつあります。

世界各国で教育支援活動を行っているなかよし学園は、日本全国でのグローバル探究学習を行っている

安八町との取り組み:学校だけで終わらない、“まちぐるみの学び”へ

今回の「世界とつながる学びプロジェクト」は、安八町教育委員会が経済産業省「探究・校務改革支援補助金」を導入し、町として受け入れたうえで、町内の実施校を選定・調整して進められている取り組みです。授業の導入だけではなく、“まち全体で子どもたちの学びを支える”という形で設計されているのが大きな特徴です。

その流れの中で、7月には安八町主催の「ほほえみ座談会」が開催されました。不登校・ひきこもり・子育てなどに悩む保護者・ご家族・教職員など約30名が集まり、なかよし学園が「誰ひとり取り残されない世界~子どもたちに『生きる』メッセージを」というテーマで登壇。子どもが学校に行けない状況や、家にこもってしまう状況を“悪いこと”として片付けず、「その子が今、安心していられる場所をどう一緒につくるか」という人権教育の視点から共有しました。

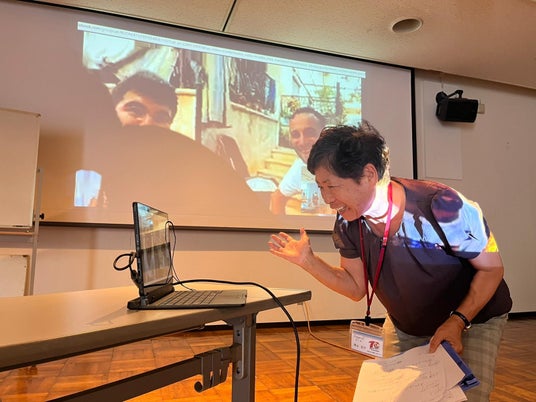

当日は、シリアで活動中の中村雄一代表ともオンラインでつなぎ、戦後0年の現地の様子や、そこに生きる人の声をリアルタイムで聞く時間も設けられました。参加者からは「世界で起きている“いま”と、うちの子の“いま”が一本の線でつながった」「子どもに世界を見せたい、自分も一緒に動きたい」という声が上がり、不登校に悩む保護者からも「うちの子もなかよし学園の活動に参加させたい」という前向きな声が生まれました。これは、“学校に行ける子だけが主役”ではなく、すべての子どもを主語に置く安八町の姿勢を象徴する場となりました。

戦後0年のシリアとオンライン通話を行う青山桂子安八町教育長

戦後0年のシリアに安八町児童生徒の学びで教育支援を行う

シリアの戦争体験からこれからの日本の平和をアップデートする

さらに安八町では、11月29日(土)9:00から、町の70周年記念事業「青少年育成町民会議」として『青少年健全育成講演会・シンポジウム』を開催予定です。テーマは「誰一人取り残されない世界~安八町から世界へ発信~」。なかよし学園が今年、安八町の小中学校で行ってきた「世界とつながる学び」をもとに、子どもたちの中にどのような人権意識が芽生えたのか、そして“自分のまちの良さ”を世界に向けて発信する経験が、これからの地方創生やグローバル人材育成にどうつながるのかを、町全体で共有します。

安八町は、学校の授業を「授業だけで終わらせない」。学校で芽生えた“誰かを助けたい”“世界と関わりたい”という気持ちを、地域の課題・地域の誇り・地域の未来づくりと重ね、子どもも保護者も教職員も同じ円に乗せていく。その土台があるからこそ、結小学校の子どもたちの学びは「学習成果」ではなく「まちから世界に届けるメッセージ」になりつつあります。

なかよし学園は安八町の子どもたちが健全に育ち、町の良さを世界に発信する人材に育つ取り組みを実施していく。

【本件に関するお問い合わせ】

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

事務局・広報 中村 里英

TEL:047-704-9844

E-mail:nakayoshigakuen.office@gmail.com

所在地:〒270-0021 千葉県松戸市小金原4-14-14

※ 掲載時は「なかよし学園プロジェクト」「世界とつながる学びプロジェクト」の名称を明記してください。

※ 教育委員会・学校・自治体向けの講演、探究/総合学習の連携、保護者・地域向け説明会(対面/オンライン)に対応しています。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ