岩手大学・東京農大・ヤマモリの産学共同研究

総合食品メーカー、ヤマモリ株式会社(本社:三重県桑名市、社長:三林 圭介)は、国立大学法人 岩手大学(農学部 生命科学科 山田 美和 教授)と学校法人 東京農業大学(応用生物科学部 醸造科学科 前橋 健二教授)との産学共同研究で、しょうゆ醸造の副産物・しょうゆ油によるPHA合成を2023年に発表。さらに研究を重ね、しょうゆ油のPHA合成の原料としての実用性を確認しました。

本研究は、しょうゆ油がPHA合成の原料として十分利用可能なことを示すことができた初めての報告として、2025年10月30日にBioscience, Biotechnology, and Biochemistryにオンライン掲載されました。

■ 研究の概要

生物資源を原料としてオールバイオプロセスで微生物合成される生分解性バイオプラスチックであるポリヒドロキシアルカン酸(PHA)は、新たな環境調和材料として注目されています。PHAは、バイオマス由来の糖や油を原料として生合成することが可能であり、近年、原料コストの削減や、製造・加工場で生じる副産物を処理できるといった廃棄物レスなどの相乗効果を加味し、従来は廃棄物とされていた物質をPHA合成の原料とする様々な試みがなされています。本研究では、醤油製造過程で副産物として生じ、使用用途の限られていたしょうゆ油を、PHA合成の原料とすることを目指しました。

醤油は、製造の過程でしょうゆ油が副産物として発生するもので、令和5(2023)年度のしょうゆ油の発生量は約3,000トンに及びます(※)。現在、しょうゆ油は工業用せっけんの原料や燃料として使用されていますが、この副産物を未利用資源ととらえ、さらに付加価値のある活用(アップサイクル)ができないかという視点で検討しました。

(※)日本醤油協会発表

■研究成果のポイント

▸本研究ではしょうゆ油がPHA合成の原料として十分利用可能なことを示すことができた初めての報告です。

▸しょうゆ油を利用した際のPHA生産性は、従来原料として利用されてきた植物油を用いた時と比較してほぼ同等であることが明らかとなりました。

▸しょうゆ油の主要成分は脂肪酸エチルエステルであり、脂肪酸エチルエステルを主要成分としてPHAが合成されることは、ほとんど報告されていませんでした。本研究でしょうゆ油に含まれる脂肪酸エチルエステルが資化されることが明らかとなりました。

▸さらに、しょうゆ油を利用した際、植物油使用時と同様に、分子量が高く汎用性の高いPHA共重合体を合成できることが明らかとなりました。

本成果は、岩手大学の山田教授と芝崎祐二教授、東京農業大学・前橋健二教授、眞榮田麻友美助教(現・佐賀大学)、ヤマモリ株式会社の共同研究によるものです。

代表的なPHA合成菌であるCupriavidus necator(水素細菌の一種)は、様々な原料からPHAを生産できます。しかし、これまでにしょうゆ油を用いた報告はありませんでした。本研究では、本菌がしょうゆ油を含む培地で典型的なPHAであるpoly(3-hydroxybutyrate) [P(3HB)]を合成できることを見出しました。さらに、本菌の遺伝子組換え株は、しょうゆ油を含む培地で加工性の高いPHAであるpoly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) [P(3HB-co-3HHx)]を合成できました。 P(3HB-co-3HHx)の生産性と、P(3HB-co-3HHx)中の3HHx分率は、他の植物油を用いた場合の結果とほぼ同等でした。また、合成されたPHAの分子量と熱特性も、一般的なPHAと同等でした。よって、本研究では、しょうゆ油が生分解性バイオプラスチック生産の持続可能な原料として利用できることを示すことができました。

■今後の展望

本成果を基盤として、PHA合成菌の遺伝子組換えや、大スケールでの最適な培養条件を検討してPHA生産性を工業化レベルまで向上させることで、しょうゆ油を原料としたPHA合成法の実用化を目指します。

■ しょうゆ油とは?

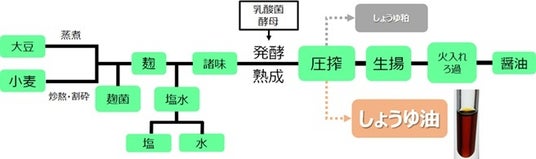

▸ 概要

大豆、小麦、塩、水を原料とし、麹菌や乳酸菌、酵母などが働き醤油は醸造されます。その過程のうち、醤油の素となる『生揚(きあげ)』を得る目的で、諸味(もろみ)を圧搾(あっさく)致します。その際に得られる副産物として、『しょうゆ粕』、『しょうゆ油』が得られます。しゅうゆ油は褐色の透明な液体で、油溶性です。

※圧搾とは、大きな布で諸味を絞り液体の生揚を得る工程を指します。

図1:醤油醸造で得られる「しょうゆ油」

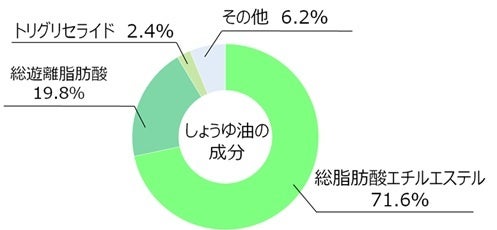

▸ しょうゆ油の成分は?

しょうゆ油の成分は、脂肪酸エチルエステルです。PHA生合成に従来使用されてきたい植物油脂(大豆油やパーム油)は、約97%以上がトリグリセライドであり、しょうゆ油と主要成分が異なります。今回の研究に用いたしょうゆ油の成分は以下の通りです。

図2:検討に用いたしょうゆ油の成分組成(w/w%)

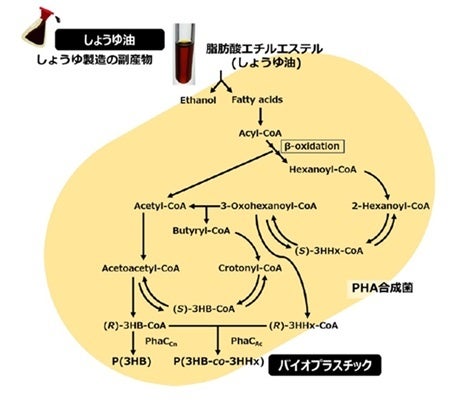

■ しょうゆ油を原料とした生分解性プラスチックの生合成について

▸ 生合成について

生分解性プラスチックには様々な合成方法があります。今回の研究では、微生物培養法を用いた生合成を研究致しました。従来、植物油脂(大豆油やパーム油)を用いたPHAの生合成としては、トリグリセライド(中性脂肪)が主要成分と言われてきました。今回の研究成果から、しょうゆ油に含まれる主要成分である『脂肪酸エチルエステル』をPHA合成菌(微生物)が代謝して、生分解性バイオプラスチックであるP(3HB)や、P(3HB-co-3HHx)が合成されると推測されます。今回の研究によって、脂肪酸エチルエステルが主要成分である油脂を用いてPHAが合成されることが、初めて明らかになりました。

図3:推測されるしょうゆ油を原料としたPHA合成経路

▸ 合成されたPHAについて

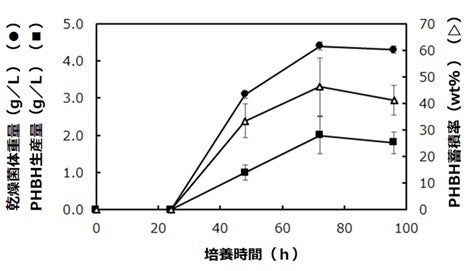

しょうゆ油を原料として典型的なPHAであるP(3HB)のみならず、加工性の高いPHAであるP(3HB-co-3HHx) (以下、PHBHと略)をPHA合成菌の遺伝子組換え株を用いて合成できました。PHBHは、可塑性や熱安定性が高い特性を持ち、典型的なPHAに比較して加工し易い特徴があります。

図4:しょうゆ油を原料とした生分解性プラスチックであるP(3HB-co-3HHx)の合成と菌体重量の推移

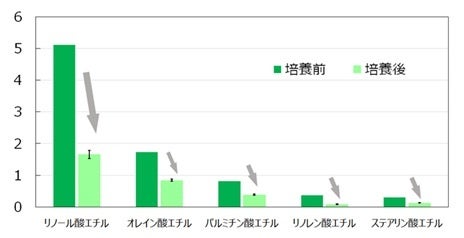

▸ PHA合成に伴う脂肪酸エチルエステルの変化

上記のように、しょうゆ油を原料とした微生物を用いた培養方法を検討し、生分解性プラスチックの一つであるPHAを生合成できることが分かりました。PHA生合成に用いられる成分を調べる目的で、微生物の培養によって脂肪酸エチルエステルが変化するかを調べました。脂肪酸エチルエステルとは総称で、例えばリノール酸エチル、オレイン酸エチル、などが挙げられます。

しょうゆ油を分析したところ、リノール酸エチル、オレイン酸エチル、パルミチン酸エチル、リノレン酸エチル、ステアリン酸エチルが含まれていました。PHA合成する前の培養前と、PHA合成が終了した培養後の各脂肪酸エチルエステル量を比較しました。結果としては、すべての脂肪酸エチルエステルが減少していることが分かりました。よって、しょうゆ油を用いたPHAの微生物生合成においては、脂肪酸エチルエステルが生合成に寄与していることが明らかとなりました。

図5:PHA合成培養における脂肪酸エチルエステル量の変化

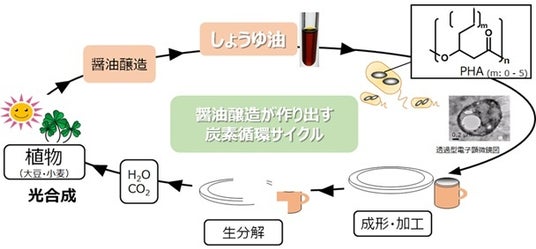

■ 炭素循環サイクル

今回の研究成果に基づいた炭素循環サイクルについての概略は下記の通りです。植物(大豆、小麦)を主原料とした醤油醸造より得られる副産物として、しょうゆ油があります。しょうゆ油は、微生物を用いたオールバイオプロセスを経て、生分解性バイオプラスチックへと生まれ変わります。これを原料として生分解性プラスチックが成形・加工され流通されます。基本的にはリサイクル回収できることが望ましいですが、一部環境中に放置されてしまったとしても、生分解する性質があることから、環境中の微生物によって水と二酸化炭素へ変換されます。植物がこれらを用いて光合成することで、再び大豆や小麦が生産される、というサイクルが考えられます。

醤油醸造が作り出す炭素循環サイクルの社会実装に向け、引き続き研究開発を進めてまいります。

掲載論文

題目:Microbial production of polyhydroxyalkanoate from soy sauce oil, a byproduct of soy sauce manufacturing

著者:Miwa Yamada1, 2, 3*, Munenori Hayashida1, Miwa Abe1, Yuji Shibasaki2, 3, 5, Mayumi Maeda4, Kenji Maehashi4, Masaori Uyama6 and Takafumi Miyake6

1:Department of Life Sciences, Studies in Molecular Biology and Biochemistry, Iwate University

2:Agri-Innovation Center, Iwate University

3:Center for Sustainable Materials and Interfacial Science (CSMIS), Iwate University

4:Department of Fermentation Science, Tokyo University of Agriculture

5:Department of Chemistry and Biological Sciences, Faculty of Science and Engineering, Iwate University

6Yamamori incorporated

誌 名:Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

公表日:2025年10月30日(オンライン)

■参加団体の役割とコメント

国立大学法人 岩手大学

国立大学法人 岩手大学

PHAは現在、植物油を原料とした合成法で実用化されていますが、石油を原料とするプラスチックと比較するとまだまだ価格の面では高価です。本研究は、PHA原料の多様性を広げると共に、しょうゆ油のような安価な原料を使用することで、PHA合成のコストを削減できる可能性も提示することができた成果です。

<役割>研究の中心を担う

学校法人 東京農業大学

学校法人 東京農業大学

この研究は、醤油製造に伴って生じる「しょうゆ油」という廃棄物を、資源の有効利用につながる副産物に変えるという点ですばらしい成果といえます。「発酵油」ともいえるしょうゆ油に新たな価値が見出されました。

<役割>研究のアドバイザーとしてかかわる

ヤマモリ株式会社

ヤマモリ株式会社

醤油は多種多様な微生物が働く事で作られる伝統的な調味料です。当社では、これら微生物の潜在能力を信じ、醤油の秘めた可能性を明らかにすべく様々な研究を行って参りました。食べて美味しい醤油が、環境にも配慮出来るという付加価値を見出せたと考えております。社会実装を目指し検討進めてまいります。

<役割>研究の企画と立案

【ヤマモリとは】

1889年三重県で創業して136年、老舗の総合食品メーカーです。「発酵・醸造」をルーツとするDNAを継承しつつ、時代の食卓を彩る「食スタイル提案企業」へと進化を遂げてきました。

持続可能な社会・環境の実現に向けて、私たちは限りある資源を決して無駄にせず、「食」を通じて『地球にやさしく、健康で楽しいライフスタイル』に貢献してまいります。

< 会社概要 >

企業名: ヤマモリ株式会社

代表者: 代表取締役社長執行役員 三林 圭介

本社所在地: 三重県桑名市陽だまりの丘6-103

創業: 1889年

設立: 1951年

資本金: 4億3500万円

従業員数: 806名 ※パートタイマー含む

事業内容: 醤油・つゆ・たれ・レトルトパウチ食品・飲料等の製造販売

公式サイト: https://www.yamamori.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ